Н. К. Бухарин, войсковой старшина Оренбургского казачьего войска.

Очерки прилинейной жизни оренбургских казаков.

«Хивинка». – Оренбург, 1892.

https://russianpulse.ru/continentalist/2018/03/23/1700416-zhizn-russkoy-rabyni-v-nevole-nbsp-hivinka

Широкая беспредельная Русь так пространна, так необъятна, что знать ее в современном состоянии требуется не мало труда и работы, а чтобы знать обстоятельно ее историческое прошлое, со всеми ее окраинами, потребуется еще больший труд, не говоря уже о любознательности, без которой это знакомство немыслимо. Чтоб облегчить читателю это знакомство, я осмелюсь предложить ряд рассказов, из прошлого, по одной из интереснейших окраин Русского Царства.

Слушая рассказы о крае и окрестных странах, особенно среднеазиатских: Бухаре, Кокане и Хиве, я услышал случайно и о “Хивинке”. Но мне хотелось самому ее видеть и от самой слышать всю историю ее трагических приключений.

Хивинкой оказалась никто иная, как Акулина Григорьевна Степанова, обывательница Березовского поселка, старушка 78 лет, еще достаточно бодрая для своих лет, не потерявшая зрение и только несколько туга на ухо.

Акулина Григорьевна была так добра, что не отказалась пожаловать ко мне и рассказать с замечательною последовательностью историю ее приключений и охотно отвечала на мои вопросы.

– Скажи мне, Акулина Григорьевна, почему тебя называют Хивинкой и как ты попала в Хиву? – говорю ей.

– Давно, очень давно это было, – так начала она свой рассказ, – да вот как давно было, теперь уж 47 лет как я вышла из хивинского плена, да там шесть лет прожила, опричь того, что в киргизах была тоже в неволе; так и суди, родной, когда это было? Да ты начто это спрашиваешь, ведь все это уж давно было – и прошло, и ни на ком я не ищу моих обид.

– Нет, дорогая, Акулина Григорьевна, поживи, поживи на радость другим и в поучение молодого поколения, вот для этого-то я тебя и спрашиваю, чтоб тебя в пример другим поставить.

– Так вот, – продолжала она, – как я тебе сказывала, лет 50-т с залишком (1833–1835 г.), жили мы с мужем моим, Иваном Ивановичем Степановым, в этом же самом Березовском поселке. На левом берегу Урала жили киргизы, там в горах и лесах были их кочевки и логовища, там они и укрывались, да из-за гор и кустов или из-под камений и щелей и высматривали, нет ли какой добычи.

Порядки в те поры в крепостях и отрядах по линии были тяжелые; начальство строгое, без приказу из крепостных оград и изгородей никого не выпускали. Выйдешь, бывало, на Урал с ведрами за водой, да творишь молитву и оглядываешься во все стороны. Того и гляди, с того берега киргизин хватит не пулей, так стрелой, или из праща камнем.

Вот, в самый покос того года, мы и отправься с мужем на киргизскую сторону косить. Только въехали в самое глубокое и опасное место, видим, к нам едут три киргиза, все вооруженные. Я была в ту пору беременна. Один из киргиз подъехал и хотел проколоть меня пикой в живот. Муж закричал ему по-киргизски, чтобы он не дотрагивался до меня.

Спасения ждать было не от кого, оружия нет, нас двое на одной лошади, остановившейся в глубоком месте в воде, их трое, с оружием на бойких конях… Киргизы окружили нас, один взял нашу лошадь под уздцы, завернул обратно на левый берег, двое едут по бокам, поднялись на берег и поскакали в горы… Прощай свободушка, прощай родная жизнь!

Ускакав от берега в укромное и безопасное место, киргизы остановились и приступили к дележу. С меня сняли решительно все: серьги, несколько ниток бус и бисеру, платки, платье, башмаки и чулки, даже рубашку и крест; я осталась совершенно нагая, и так скакали мы все дальше и дальше, через овраги, леса и горы. Мужа киргизы везли поочередно, скрутив ему руки назад, а меня, нагую-то да беременную, привязали волосяными арканами к нашей лошади; подо мной один худенький, дырявый зипунишко, что был с нами на покосе, и больше ничего.

Боже мой! как волосяные-то веревки резали, терли и жгли мои члены, мою наготу. Растрясет, разболтает тебя всю, до крови, до ран, разъесть веревками тело, на раны и обжоги насядет овод, мухи, комары и терзают тебя, а они, киргизы-то, подтянут арканы да дальше, да дальше. Выбьешься из сил, а не смей пикнуть, машут и тычут нагайками, а то пикой да шашкой грозят. Силушки, моченьки нет, внутри горит, губы запеклись, голову кружит и обносит, руки и ноги отекут, свету нет в глазах, а ни пить, ни есть не дают.

По ночам холод, лихоманка бьет, зуб на зуб не попадет… Рад-радешенек, как остановятся кормить лошадей, хоть немного полежишь, отдохнешь на земле. Поведут поить лошадей, и тебя столкнут к воде. С ними были турсуки, в которых был крут, разведенный водой, так немного, в день по глотку, и давали нам: так ехали мы семь дней и семь ночей, пока не довезли нас до аулов на р. Тоболе. Тут разлучили нас с мужем: он попал в один аул, а я в другой. Ох, как тяжко было! Что только не переиспыталось, что только не передумалось в долгие дни и бессонные ночи.

– Что же, Акулина Григорьевна, они с тобой делали?

– Рассказывать, родной, срамно, особенно мне, старухе, вот что они, поганые, делали! Наругались и позорили всячески нагую, беззащитную женщину, кто только хотел и как хотел. Обступят меня толпой, сбросят с плеч зипунишко, вынут поясные ножи, пригрозят, да и осматривают как суягную овечку, кто и как хочет, а я стою да плачу. Наругаются, натешутся вволю, потом плевать и пинать тебя станут. За мужчинами, как волчицы ярые, бросятся на тебя киргизки с ребятами, те тебя позорят и пинают. Только и отдохнешь, когда находишься у коз да баранов.

В сентябре я родила; но тут, батюшка ты мой, у меня не хватит сил рассказывать про все, что я только, грешная, вытерпела и вынесла. Старушка действительно не вытерпела, заплакала и потянула один конец своего головного платка к глазам. Все присутствовавшие в комнате были глубоко взволнованы, воцарилась глубокая тишина.Настроение всех присутствующих было самое тягостное и удручающее, все были под впечатлением правдиво печального рассказа. Все чувствовали, что это были только цветки, а ягодки будут впереди.

– На родах, кажись, я остановилась?

Со всех сторон послышалось подтверждение.

– Сказывала я, что в сентябре это было?..

– Сказывала, сказывала, – подтвердили присутствующие.

– Ну, вот, в сентябре уж морозные утренники начались, а я все без рубахи была, все нагая, окромя дырявого зипунишка на мне, что называется, ниточки не было. Вот на свету-то я и родила в дырявой кибитчонке; только одна слава, что кибитка, а на ней трепались только два кошемных лоскута; холодным ветром, так и ледянит, так и пронизывает насквозь.

Не успела я управиться с родами как следует, закружилась моя головушка, все зазеленело в глазах, завертелось, обмерла и повалилась. Сколько я была в беспамятстве, что тут было, не знаю и по сю пору. Очнувшись, я почувствовала сильную боль в животе, положила на него руки, да так и ахнула. Неужели, думаю, я родила? Господи! Пресвятая Владычица! да где же ребенок-то?! Ощупала, кругом мокро; Господи! Неужели его собака утащила?! Неужели они его разорвали? и опять пришла в беспамятство.

Когда я опомнилась и оглянулась, то уж вечерело, табуны пригнали, киргизки убирали молоко. Как могла, знаками я им показала, что я родила и ищу ребенка; они обступили меня, ругаются всячески по-своему, плюют на меня…

Наругавшись досыта, ушли. Силы меня окончательно покидали. Вижу, одна киргизка что-то волочет, приволокла к кибитке и швырнула за порог. Это был мой несчастный ребенок. Я бросилась к нему; жив, слава Богу, и не растерзан, и не искусан; но как был не обмыть после родов, так и обсох и заветрил; я промочила ему грудью ротик и глазки, покормила, пригрела у груди и, шатаясь, пошла искать воды, чтобы обмыть его.

Старушка снова стала плакать и всхлиповать. Угрюмо потупясь, сидели ее современники 80-летние старики, видны были нервные судорги в их лицах, видно было, как и они боролись с гореточивою слезою, но не все удержались, иные из них плакали и восклицали: “О! Господи! Буди милостив нам, грешным!”

Отдавшись материнскому чувству, счастливая уже тем, что швырнули мне моего ребенка, я не обратила должного внимания на суету, которая была в ауле, и на то, что в сумерки у моей кибитки положили верблюда в чеме (седло), с прикрепленными к нему корзинами, вроде люлек… Полежав и отдохнув, пока спал ребенок, я приподнялась и хотела погреться у костра. Едва дойдя до крайнего котла и костра, я была замечена и прогнана: боялись, что опоганю котел.

Проведенный день подорвал мои силы, я едва держалась на ногах, а голова стала снова кружиться; не помню, как я очутилась около верблюда и, прижавшись к нему, немного согрелась. Огни потухали, котлы уже были сняты, как подошла ко мне киргизка, что приволокла ребенка, и швырнула мне кость с большим наростом мяса.

Я, с жадностью собаки, глодала эту кость и от голоду, и от сознания, что у меня иначе не будет молока для малютки. Едва я управилась с костью, как ко мне подошли киргиз с киргизкой, усадили меня с ребенком в кижабу (корзина), киргизка села в другую, навьюченную на верблюда, киргиз поднял верблюда, подвел к веренице других, тоже навьюченных верблюдов и привязал его за конец волосяной веревкою. Всю эту ночь, вплоть до рассвета, мы куда-то все ехали, но куда, мне было неизвестно.

Оказалось, что я была продана новым хозяевам. Я просила и у киргиз и у киргизок, чтоб они дали мне хотя клок джабаги (немытая верблюжья шерсть), которой у них множество, чтоб прикрыть младенца, или обрывок овчинки, но они, немилосердые, не сжалились.

В холодные зимние ночи я ложилась с малюткою между овец: подобьешься, бывало, к ним поближе да поплотнее, ну и тепло, и они, сердечные, рады, что с ними человек, а то волки беспокоят. Так-то я и маялась зимушку. Дивуюсь, бывало, как это в снегу-то Господь хранит нас, и младенец жив и здоров?!.. “Господи! Господи! над всем-то милость Твоя, и надо мной, грешной!..”

Тихо струились слезы у старушки по глубоким морщинам ее лица. Это были слезы благодарности и умиления.

Перед нами сидела не рассказчица, а благодарная и молящаяся женщина, с умиленною душою и сокрушенным сердцем. Ее тихая, плавная речь не щемила душу, не содрогала нервы, не озлобляла против ее притеснителей, а как бы подсказывала каждому: прости им, Господи! не весть что творят!.. – И, быть может, некоторые из присутствующих тут и сказали в душе: да, несчастные, жалкие, жалкие изуверы. Так кротость и милость покоряет ожесточенные сердца!..

Старушка набожно перекрестилась и как бы про себя заговорила:

- Не простит мне Господь и Владычица Пресвятая, не простит, окаянной грешнице: бывало, положу малюточку в кибитке, а сама пойду камыш и хворост собирать или кизяк из-под снега вырывать, и думаю про себя: если долго нахлопочусь, то, может статься, не заревется ли она, сердечная, до смертоньки, все меньше ей будет муки, чем теперь.

Не замолить мне, грешной, перед Господом такого помышленья и греха!.. погрею у груди, покормлю, смотришь, отойдет. Так я билась и маялась до Рождества.

После Рождества меня продали и повезли в Хиву.

Ребенок был со мной, а муж Иван остался еще в старом ауле, на Тоболе.

Теперь мне, осиротелой грешнице, уж не на кого и не на что было надеяться. Поплачу, бывало, тихонько дорогой, если близко никого нет, обернусь в родимую сторонушку, прошепчу молитву, поклонюсь своей стороне и крепко прижму младенца, а при людях и этого нельзя было сделать, киргизы, особенно киргизки, били меня за слезы.

Недаром поговорка-то взялась: бьют и плакать не дают!..

Какими местами мы шли – теперь уж не упомнить, только все больше песками, от колодца к колодцу. Ну и пески же там – точно наши горы Уральские – высочайшие, где голые сыпучие, где поросли саксаулом и колючим кустарником.

Вот так-то мы шли и кой-где на хороших местах кочевали и отдыхали. Чем ближе мы подвигались к Хиве, тем ласковее и добрее ко мне становились киргизы. Я ехала на верблюде не то в корзине, не то в люльке, которая немного покачивалась и не так меня разламывала в дороге, когда мы тронулись с Тобола.

Пищи стали тоже больше давать. Вскоре и теплее стало, начиналась уже весна, стала пробиваться травка, полетела птица в нашу сторону. Господи! как завидовала я ей – этой вольной птице! Что ей?! Вздумала и полетела, не то что пленная раба. Увижу гусей или журавлей и промеж себя с ними и разговариваю и прошу их сказать родным про участь мою горькую…

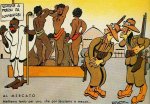

В самое Сборное Воскресенье, мы прибыли в Хиву и остановились на базаре, где продают рабов и невольниц, тут и меня выставили напоказ, нагую, не позволили и зипунишечком прикрыть стыд и наготу свою.

На невольничьем базаре в Хиве много, в те поры, приводили людей на продажу. И какого-какого тут только народу не было; и наши русские мужчины, женщины, подростки, лет 12–14, были, и дети, и всяких стран люди, а больше, сказывали, кизил-баши (персияне).

Тут мне, грешной, стыда и посрамления было еще больше, чем в ауле. Подходят, осматривают, каждую косточку, всякую мышцу ощупывают, смотрят, нет ли излома, вывиха, порока какого или какой болезни; смотрит, смотрит другой лиходей, да тело-то армячиной и потрет. Потом уже, как я пожила в Хиве, узнала, почему они это делают. Есть такая болезнь в тех странах, что кожа сохнет и делается белой, как писчая бумага, с такой проказой уж не берут.

Многие меня приторговывали и дело, почитай, слаживалось, как приходит полицейский и отдал приказание всем хозяевам, чтобы у кого есть русские люди, всех вели к хану во дворец. Повели и меня. Тут язык отказывается говорить, что только было. Не дай, Господи, никому испытать это, лучше бы сквозь землю провалиться.

Вели нас больше базарными площадями, да торговыми улицами. Народу что в муравейнике муравьев, а по улицам с обоих сторон, стена стеной и с крыш-то смотрят и кричат: “Урус кафир!” Уж что говорить об ругани и плевках, грязью, сухими комьями глины, гальками так в тебя и швыряют. Того и гляди не тебя, так ребенка зашибут, а ихняя полиция ничего поделать не может. Нет-то нет добрались мы до ворот ханского дворца, тут караул с ружьями, нас остановили.

Огляделась я вокруг и сердце во мне замерло: поодаль на площади виселицы стоят, а на них повешанные покачиваются на веревках. Ох! страшно, страшно стало… Вот, мол, и моя участь такая же будет, а малюточку-то, ее, бедную, куда?!.. и я крепко-крепко прижала ее к себе…

“Гайда, гайда!”, и толкнули меня к калитке. Тут мы попали на большой двор и все из двора во двор проходили. Невдолге, вышел хан, все земно ему поклонились. Когда велено было встать мне, он оглядел меня, покосился на киргиз и отдал приказание тотчас же одеть меня и зачислить к нему на кухню.

Тут денек-другой я поотдохнула, стала было кой к чему присматриваться, как вдруг, объявляют мне, что меня требует старшая султанша (старшая придворная дама, как они ее величают). Ее окружают служанки, мне велели присесть на колени. Тогда султанша объявляет мне, что я должна перейти в их веру.

Одна из служанок подставила мне к горлу ножик. “Ну, – сказала султанша, – бросай свою веру, или умрешь под ножом”.

“Жизнь моя и так хуже смерти, прикажи покончить меня, а веры своей не переменю”, – ответила я. И так этот опрос продолжался до трех раз.

Уж особенно упорно приставали ко мне перед третьим разом и неоднократно проводили ножом по горлу, но милосердый Господь укрепил мои силы и дал мне твердость преобороть страх.

“Не спрашивайте, – говорю, – а режьте”, и подняла голову вверх, “Господи! – сказала я себе мысленно, – прими мою грешную душу!”

После третьего отказа, меня с ругательствами и тычками отвели на скотный двор и в этот день не давали есть. Вечером пригнали коров и заставили меня доить и смотреть за ними. Ночь я провела в молитве, прося пречистую Владычицу укрепить меня и покрыть кровом своим мою малюточку.

Утром, когда подоила я коров и слила молоко в один казан (котел), заставили меня варить его до густой пенки. Одна из ханских прислужниц наблюдала за мной.

Принесли огромную лепешку, такой величины, что ей можно было закрыть как крышкой большой котел, в котором варилось молоко, от 15-ти коров. Когда пенка на молоке уже окрепла и сделалась толстою, прислужница ловко ее сдернула ложкою, всю целиком, нигде не разорвав, и покрыла ее огромною лепешкою, как точно платком либо скатеркою.

– Вот, видела ты, как это делается?

– Видела, – говорю.

– Так ты должна будешь делать каждое утро и относить к светлому Хану, на завтрак. Да смотри, чтоб пенка всегда была цельная, тогда только и голова твоя цела будет.

– Ну, а люди-то каковы там, сам-то хан каков?

Хан-султан у них то же, что царь у нас, и хоть царь и басурманский, а как взглянешь на него, то сразу поймешь, что это не простой человек, а царь: из себя добрый, осанистый такой, а глазами так и простреливает тебя, насквозь тебя видит, сразу поймет, что в тебе есть.

– Не помнишь ли, как звали хана, у которого ты жила?

Как не помнить – Маораим-ханом звали. [В 1804–1826 гг. был ханом Мугамет-Рахим, а в 1826–1841 гг. Аллах-Кули-Хан, при котором была Хивинская экспедиция В. А. Перовского в 1839–40 году зимою. Рассказ “Хивинка” относится к 1833–1841 гг.]. Очень хорошо его знаю, каждое утро на поклон к нему приходила, с пенкой и лепешкой: я ведь у него и кухней и скотным двором заправляла; как ко всему привыкла да приспособилась, почитай, все хозяйство на моих руках было.

Почитай, весь день и всю ночиньку протужила над тем, как я завтра сниму цельную пенку и представлю на светлые очи хана. Дою коров, а руки дрожат: кипячу молоко, вот и пенка готова, а сердце так и обрывается…

А потом думаю: все равно уж голову-то на плаху класть. Взяла большую поварешку, призвала Имя Господне, прижмурилась, хвать и положила, а сама отскочила в сторону, ни жива ни мертва, стены так кругом меня и ходят. Отдохнула, подхожу и глазам своим не верю – пенка целехонька, только один край немного свесился. Тут отлегло у меня на сердце; цела-то, цела пенка, думаю, да как ее подать-то, примет ли еще сам хан, а как разгневается?!.. Ни жива, ни мертва пошла к хану, нарядившись в хорошую шелковую одежу.

Вхожу, он важно сидит, поджавши ноги, перед ним низенький столик, и о чем-то глубоко думает. Стою у дверей и кланяюсь, а он не замечает меня, я опять кланяюсь; наклонилась еще, да так и стою и смотрю исподлобья на него, а лепешку с пенкой на круглом огромном подносе, в обеих руках держу.

Вот он поправил бородку, пощелкал пальцами по усам и бросил быстрый взгляд на двери; я чисто обмерла; как согнувшись была, так и осталась. Он откинул голову назад и так ласково-ласково улыбнулся и тихонько махнул к себе рукою; я иду да кланяюсь, подошла и поставила поднос на столик, опять кланяюсь да взад пятки ухожу, он взглянул на ненку, не то усмехнулся, не то улыбнулся, а глаза-то у него все меняются – то ласковы сделаются, то грозные.

Наутро та же история, только я-то уж была посмелее. Управившись, сижу это я да и думаю, как это я дальше-то буду жить? Не страшна работа – страшны враги да доносы, а я одна, защиты нет ни у кого, все на меня волками смотрят.

Входит посланный и говорит: “Хан хочет взыскать тебя милостями, он выдаст тебя замуж за такого же русского, как ты, не оставит своими высокими милостями, будешь ты с своим мужем жить по своей вере, дадут вам дом с землей и садом, только служите верно службу ему, каждый по своей обязанности, если верно станете служить ему, то впоследствии он даст вам полную свободу и, если захочете, то вернетесь и на родину, а если что помыслите иное, то не видать ни тебе, ни ему завтрашней зори. Дай ответ своему властелину и светлому хану”.

От таких речей меня точно варом обдало, как тут быть, что стану делать, кто ума-разума придаст?! Всплакала я, беспомощная, да и говорю: “Как же милостивый хан хочет, чтоб мы по своей вере жили, а я от живого мужа пойду за другого, этого, по нашей вере, нельзя, ведь у меня есть муж, в плену у киргиз, на Тоболе остался?! По нашей вере так делать нельзя, хан, может быть, такого нашего закона и не знает”. Ушел посланный, а я чисто обеспамятовала. “Господи! – взмолилась я, – буди милостив мне, грешной, прими ты душеньку мою”.

Сижу это я в тоске-кручине, а тут словно выросла передо мной служанка от самой султанши.

Батюшки! еще новая беда грозит. “Ты что убиваешься? – говорит она, – не плачь, тебя султанша требует”. Пресвятая Владычица! опять меня под нож поставят. Подкосились мои ножиньки, обомлела я совсем. Вот уж, подлинно, сбылось надо мной: коль придет беда, отворяй ворота!..

Дело мое подневольное, не своя воля, хоть и под нож, а пойдешь. Иду и думаю: ну, близка моя смертонька.

Прихожу, а у самой все поджилки ходенем ходят. Султанша вышла ласковой такой, присесть велела и с такой добротой смотрит на меня.

– Мы, – говорит, все – и хан, и я – очень любим русских: у хана много их на службе, и все при хороших местах и в почете живут. Вот и тебя хан желает пристроить за хорошего человека, которого он сам лично знает, будешь жить в довольстве и почете, он будет свою службу править при хане, а ты свою при мне. Мы, – говорит, – доверяем русским, народ вы честный и твердый, всякому мастерству научены, а нам такие люди нужны. В смуты и заговоры вы не входите, ересей не заводите, и мы позволяем вам жить по своему закону, так и ты будешь жить со своим мужем; теперь скажи мне: согласна или нет?

– Я ведь замужняя женщина, у меня муж живой остался в киргизском плену на Тоболе, а по нашему закону от живого мужа за другого выходить нельзя, если не дана разводная, – сказала я султанше.

– Никому не известно, кроме Бога, жив ли он теперь или нет, там по Тоболу и дальше Орда непокойная: постоянно они воюют между собою, барантуют, грабят друг друга, и потому сказать, где твой муж и жив ли он, никто не может. Затем, ты говоришь про развод, развод есть и в нашем законе, да, кажись, и во всех законах. – Помолчав немного, султанша продолжала. – На это я тебе скажу еще вот что, слушай: плен и неволя вас развели, вот твоя и разводная, понимаешь? Здесь земля не ваша, не ваш и закон: здесь ты будешь замужем, а если заслужишь свободу и уйдешь в свою сторону, там опять живи по своим законам, и если найдешь своего прежнего мужа, живи опять с ним. Что ты мне на это скажешь, справедливо или нет я говорю?

– Как же я пойду замуж, когда у меня дочь от прежнего мужа?

– При всяком разводе грудные дети остаются при матери. Вот если бы твой будущий муж не брал тебя с дочерью, ну, это так, а если он берет, то в чем же тут вина твоя? А жить тебе в нашей стране без мужа не пристойно, тогда мы продадим тебя туркменам, и тогда не видать тебе белого света, отвечай: согласна или нет? Если согласна, то чрез день будет ваша свадьба, а если нет, то завтра утром опять отведут тебя на базар.

Султанша поднялась.

Свет помутился в глазах моих, головушка кружилась…

– Я рабыня ваша, делайте так, как угодно Хану, я повинуюсь.

– Разумно рассудила ты, – сказала султанша. – Туркмен, купивший тебя, и без твоей воли был бы твоим мужем.

Чрез неделю после моего пребывания при ханском дворе, я вышла замуж за Макара Максимыча, за того самого, за которого хотел меня выдать хан.

Макар Максимыч был барский человек, из внутренних губерний России, но как прозывались его господа, теперь не помню. Захвачен он был в Астраханской губернии, обманом или иным путем, хорошенько сказать не умею, но только он был крайне недоволен своими господами, не хвалил тамошнее холопское житье, не любил даже вспоминать про них. Ничего не тянуло его в свою сторону и, надо полагать, он не желал возвращаться туда.

Был ли он вполне доволен своею жизнию в Хиве, этого он никогда не высказывал, но всегда был бодр, заботлив по службе, и был в числе ханских любимцев.

При хане он заведывал пушками, знал хорошо свое дело и вместе с ханом сделал несколько походов, за это-то его хан и любил и осыпал своими милостями; ему дана была земля с садом и домом, за крепостью, и полагалось жалованье.

С замужеством жизнь моя изменилась. Точно в сказке или во сне мне представлялось все то, что я видала наяву.

Такого довольства, такого избытка во всем я еще не видывала никогда. Бывало, только подумаешь: вот, хорошо бы это завести, а тут ровно в сказке, на другой день хан присылает. Дивуешься, спрашиваешь: “Макар Максимыч, как это хан думы мои угадывает?” Он только улыбнется: “Значит, думает об нас, вот и угадывает”.

Иногда Макар Максимыч и расскажет, почему это хан угадывает его и мои мысли. Хан любил часто бывать на пушечном дворе и сам до всего доходил, все, бывало, пересмотрит, и если останется доволен, то подойдет к мужу, потреплет его по плечу, да и спросит: “Ну, что, Макар, все ли у тебя есть, не надо ли чего тебе или молодой жене?”

Не успеет Макар Максимыч домой вернуться, как, смотришь, на носилках целые тюки несут разных-то разностей, тут и парчовые и бархатные попоны, и седла, залитые серебром, золотом и самоцветными камнями, и дорогие халаты и куски парчи, бархату и плису, а этих шелковых тканей так просто груды, хоть пол ими устилай.

Я ведь в шелковой одежде и сюда, в Березовский, явилась. Щедр и милостив был хан к Макару своему, а барыня султанша еще того милостивее ко мне.

Почитай, все хозяйство на моих руках было, всеми кладовыми я заведывала, и кухней, и скотным двором.

Бывало, стану у нее проситься дом проведать (с замужества, я безотлучно при султанше находилась), а она, милостивая, и говорит мне: “Ты бы взяла чего-нибудь из кладовых, чтоб у вас недостатка не было, ну да и в запас тоже возьми, нам ведь ни поесть, ни переносить всего, что там лежит, да вот скоро и новая подать поступать будет, бери, я сама тебе позволяю”. Не жизнь это была, а просто сказка.

Среди подобного-то роскошества и довольства Господь посетил меня несчастием: в Петровки моя мученица малютка умерла. Вот они, судьбы-то человеческие! в наготе и снегу, в холоде и голоде жива и здорова была, а в сказочном довольстве, на шелку и бархате умерла!..

Немало горевала я по ней, вспоминая все перенесенные бедствия и муки… тяжело материнскому сердцу.

Со смертию ее, я точно осиротела, с мужем видалась не особенно часто, все больше находилась при султанше, а на нашей женской половине жизнь затворническая, сидишь, как в монастыре, за 12 дверями, за 12 замками и никого из посторонних людей не видишь, о мужчинах и говорить уж нечего, никто из них туда не смел показываться. Уж больно утомительна такая жизнь! дни кажутся бесконечными, а ночи еще того тошнее.

На шестом году моего замужества и жизни во дворце, приехал к хану в гости какой-то знатный и богатый англичанин. Долго он жил в Хиве и больно подружился с ханом. Говорили, что он привез большие подарки от англицкой царицы или от ихнего короля, не знаю, кто в то время в их земле царствовал; хан принял подарки, часто чествовал его обедами, угощал и веселил.

Часто и подолгу они вели между собой беседы, и хан не раз спрашивал его, чем он может отдарить его и ихнего короля или царицу.

– Бери, – говорит хан, – все то, что тебе приглянется в моем царстве, а если хочешь, то проси и золотой казны.

– Не надо мне, – говорит гость, – твоей золотой казны, не надо мне и городов твоих, ты отдай мне, хан, что тебе ничего не стоит или что ты ни за что и ни во что не считаешь, то и отдай мне.

Хан и спрашивает:

– Что же это такое, что я ни во что не считаю?

– Нет, – говорит англичанин, – ты мне скажи: отдашь ли это, что я прошу?

Призадумался хан и спрашивает:

– Так-таки ничего не стоит и ничего не значит! Так скажи, начто ж это тебе-то нужно, ничего не стоющее, ничего не значущее?

– А на то, – говорит англичанин, – что наша царица так богата, что никаким богатством в мире ее не удивишь, присытились ей все богатства, глядеть-то она на них не хочет и всякого за дружбу и добрую услугу сама озолотит.

Поразмыслив немного, хан и говорит:

– Уж если так, уж если тебе и твоей царице беспременно надо то, что я ни во что не считаю, и этим ни ты, ни твоя царица не обидитесь, то бери!

– На этом твое ханское слово? – говорит англичанин.

– Слово мое закон, по всему моему царству! – ответствовал хан.

Ну, ударили по рукам. Теперь говорит хан:

– Скажи мне, чем же я должен ответствовать перед тобою и твоей царицей?

– Отпусти пленных и рабов, какие только есть в твоем царстве, – сказал англичанин.

Хан так за головушку и схватился обеими руками, и говорит:

– Этого нельзя, лучше отдам полцарства, а рабов и пленных не могу!

– Я знаю только одно, – говорит англичанин, – что ханское или царское слово закон. Да ты не печалься, хан, за каждого раба и пленного я тебе золотом заплачу; – и велел отвесить шесть пудов червонцев из чистого золота.

Так на том и порешили.

– Как же ты об этом узнала, Акулина Григорьевна, может быть, выкупало это русское правительство, а не англичанин, ведь выкуплены-то тогда были одни русские, а англичанину что за нужда выкупать русских?

– Удостоверить доподлинно не могу, и так болтали у нас, что выкупил русских невольников англичанин, а выкуплены были действительно только одни русские и набралось нас 418 человек. Больше всего в Хиве в неволе кизил-башей, персиян, их тогда не выпустили, да окромя их и другие народы есть, те тоже после нас остались в Хиве.

– Вот поэтому-то, Акулина Григорьевна, мне и сдается, что у вас зря болтали, будто англичанин выкупил русских; вышедшие из неволи должны не англичанина, а русского Императора Николая Павловича благословлять, не так ли?

– Правильно, что в те поры царствовал батюшко Николай Павлыч!.. Царство ему небесное, много он слез осушил…

Старуха набожно перекрестилась и задумалась.

– Что, Акулина Григорьевна, знать, ты сомневаешься в моих словах?

– Нет, родимый, не о том речь, а думаю я о том, какое перед тем да и в ту пору смутное время было в Хиве.

– Отчего же это смута-то вышла?

– Слыхал, чай, о Перовском?

– Как не слыхать, слыхал, и много слыхал!

– Ну, так вот, он такую-то смуту поселил, что и сказать нельзя: тревога на все царство пошла. Такой всполох был, что и передать нельзя, из дворцов выбираться стали, гонцы за гонцами скакали.

Да нет-то нет, уж успокоились, как назад повернул. В эту пору плохо нам, русским, было, отдано было приказание, говорят, как появится Перовский на хивинской земле, перебить всех русских пленных и невольников [в делах Архива упраздненного управления оренб. генерал-губернатора мы нашли докладную записку председателя Оренб. пограничной комиссии Григория Федоровича Генса к графу Сухтелену, Оренб. ген.-губернатору, от 25 ноября 1831 года, где он указывает именно на опасность не достигнуть освобождения пленников чрез экспедицию, так как при приближении русских войск хивинцы перережут пленников своих], тут все тебе враги сделались.

Ложишься, бывало, спать, и не уверена, увидишь ли завтра красно солнышко, а в льстивые речи и не думай верить.

Уж так-то тягостно, уж так тягостно было, что и передать нельзя. Тут я и взмолилась, чтоб Бог не покинул нас, и как ни красно и ни привольно жилось, а, думаю, лучше уйти от соблазна подальше, на свою сторону. Что из того, что на тебе шелк, под тобой бархат, да над тобой-то всевременно нож висит, аль отраву какую дадут, у них и это не редкость.

А время-то все шло да шло, слухи не прекращались, все поговаривали, что русских невольников отошлют в Россию. Узнать достоверно было не у кого, спросить самою султаншу опасно.

Максимыч угрюмый стал, слова не добьешься.

Раз прихожу домой, его нет, пришел поздно, так он никогда не засиживался, спрашиваю: где был? У своих, говорит, был.

– Что же, у него тут родство, что ли, было, Акулина Григорьевна?

– Не родство, а своими-то мы называли вольных русских людей, что сами охотой в Хиву пришли и поселились тут.

– Как, разве и такие были, кто же они, откуда?

– А разного звания люди, все больше старообрядцы да двоеданцы. Как теснить их веру стали в России, да в Сибирь, да по острогам рассаживать, вот они и пошли в разные стороны, кто куда, кто в Туретчину, кто на Кавказ, кто в Хиву угодил.

Были тут и барские, были и вольные, а больше всего из уральцев. Приходили они партиями, дойдут до ханских пределов и велят донести хану, что, мол, поселиться желаем, можно или нет? А пришли мы-де не с худой целью, а потому, что утеснение в вере нашей приняли.

Ханы разрешали им селиться, покупать земли, торговать и даже вино курить, но только для себя, а не на продажу здешним.

– Не слыхивал таких чудес, Акулина Григорьевна, не слыхивал!

– Ну, где слышать, они ведь крадучись от всех властей уходили, да и в Хиве-то ай-ай тихо жили, их и не видать. Все больше над книгами сидели, всякие Божественные книги были с ними, а то бы где нам там знать, когда Рождество, когда пост какой наступает, когда св. Пасха и все такое; от них-то все и узнавали; ну и начетчики были из них, больно дошлы и горазды.

– А ты как же это знаешь, разве говорила с ними?

– Не томко что говорила, они у нас в доме и требы отправляли; там ведь русского попа не достанешь, ну, что случится, и зовут их. Придет начетчик то и читает молитвы, и обряд какой может исполнять, ладаном покурит, аллилуйя пропоет, где надо.

Я еще не говорила, что с Макаром в Хиве дочь прижила, по третьему годку из Хивы сюда ее привела, а другой дочкой сюда беременна вышла.

Ну, так вот, когда дочка родилась, надо же ее окрестить, куда денешься, и позвали начетчика, он и молитвы читал, и аллилуйя пел, а в воду не окунал и не остригал, начетчик ведь не поп, а псаломщик по-нашему, ну, да еще и то, мы православные, а они старообрядцы.

– Ну что же, кум и кума были?

– Не без того, были, все русские же, крестины как следует справляли и вино пили и угощенье всякое было.

– Ну, Акулина Григорьевна, разодолжила же ты меня, в первый раз в жизни слышу про это, и не читал даже нигде про такие оказии, чтоб в Хиве крестины справляли и аллилуйя пели и вино пили, ну, разодолжила…

– Поживешь, то ли, родной, услышишь! Вот от своих-то Макар и узнал, что хан всех русских невольников отпускает, но не неволит тех, кто не пожелает возвращаться, не неволит и двоедан с старообрядцами, те совсем отказались идти на свою сторону.

По всему, говорит, хивинскому царству теперь клич кликнут и на базарах оглашение сделано, чтоб все, у кого есть русские невольники и невольницы, одни или с детьми, представляли бы их к хану.

После такого приказу и стали их пригонять, тут и меня султанша спрашивает, как-де я думаю, выходить или оставаться?

Посоветуюсь, говорю, с мужем, а чего советоваться, он наотрез сказал, что не пойдет. Много тут у нас греха выходило.

Хан сам, и не однажды, спрашивал Макара, как он думает, идти или оставаться, тот все одно твердит, мол, остаюсь. Не раз добрейший хан сам усовещивал его: “Эй! Макар, советую тебе идти, сокрушаться потом будешь, смотри, тоска возьмет, как все уйдут, тогда поздно и опасно будет: киргизы изловят или убьют, а тут при вас стража будет и подводы”.

Объявила и я барыне султанше: так, мол, и так, идти собираюсь. Опечалилась она, шибко опечалилась, индо слезы у ней, сердечной, навернулись.

– Чем мы тебе, – говорит, – не угодили, кажись, всей душой рады были, любили, как свою родную, заботились об тебе…

Сплакалась и я, и мне шибко жаль ее было, ведь сжилась с ней, свыклась, подумать только надо, почитай, шесть лет, все вместе и день-деньской и ночь при ней, сердечной, коротала. Да и то еще смущало меня – какая после меня угодит и будет ли от всего оборонять и укрывать, ведь всякий народ бывает.

– Не гневайся, – говорю ей, – не от обид иду, окромя добра, ничего не видывала, и грех мне будет подумать иначе, а иду в свою сторону, чтоб в своей земле косточки сложить.

Говорю я это, а сама горючими слезами заливаюсь, смотрю, и она тоже плачет и жалостливо так смотрит на меня, точно не барыня, не султанша, словно не повелительница, а сестра родная…

Уж так-то жалостливо прощались мы, что и говорить нечего! Как доброту-то не вспомянешь, как забудешь ласки!..

А как стали мы с Макаром Максимычем прощаться, так вот уж слез-то было! Повалилась это и ему в ноги и говорю: “Благослови ты меня, голубчик, и дочь свою… приведет ли еще когда-нибудь Господь Бог на этом свете встретиться, прости ты меня! прости на веки вечные! Коль дойду до земли русской, буду молебен служить о здравии твоем и поминать в молитвах своих”.

Уж он на что крепок был, а тут не стерпел, ровно малый ребенок стал, охватил нас с дочерью в охапку, да так и залился слезами, благословил, а провожать не поехал.

За городом всех нас собрали, перекличку по бумагам сделали, пересчитали, набралось нас 418 человек, разбили по партиям, по эшелонам и указали подводы под кладь и шарабору (мелочные вещи, пожитки).

Первый переход был не велик, у большого арыка остановились на ночлег. На заре я встала и начала перекладываться, впопыхах-то ведь ладом не уложишься.

Копошусь это я в мешках, а дочурка еще спит, не вставала, только слышу, Господи, Истинный Христос! что это мне чудится, голос-то, ровно, Макара, гляжу в ту сторону и уши навострила, слышу явственно, он меня гаркает, я к нему и машу, заметил, скачет…

– Ну вот, и я к вам в компанию! И я в поход готов! Всю ночиньку глаз не сомкнул, все суседушко душил меня, да такие-то речи нашептывал, что хоть руки на себя накладывай. Вскочил это я, да к хану бежать, так, мол, и так, а хан на молитву в мечеть собирался. “Не на себя, – говорит хан, – надо руки накладывать, а поди ты на мои конюшни и наложи руки на любимого моего коня, да отправляйся к семье, в партию, теперь ты ее еще на месте захватишь”. Я бух ему в ноги, поклонился земно, поцеловал край его халата, да скорей на коня. Ровно ветром доставил он меня сюда, прискакал да гаркаю. Ну, теперь вместе в путь-дорогу!..

Так-то, вместе с Макаром, мы и дошли вплоть до самого Оренбурга. Тут нас расписали по губерниям, кто откуда и куда пожелает, сделали всем опрос, каким случаем кто угодил в Хиву, и все такое прочее.

Я объявила, что я из отряда Березовского, жена казака Ивана Степанова, взята в плен киргизами вместе с ним, я, мол, угодила в Хиву, а он остался в киргизах.

Долго начальство все в бумаги смотрело, да промеж себя речи вело, потом и объявляют: “Иван Степанов пять лет как возвращен из плена и теперь находится в отряде Березовском, а ты-де должна объявить, куда хочешь приписаться, хочешь ли возвратиться в Березовский отряд к своему прежнему мужу Ивану Степанову или останешься при настоящем муже, и как думаешь поступить со своею дочерью”.

“Желаю, – говорю я, – возвратиться в отряд Березовский, к своему прежнему мужу, и дочь сохранить при себе. Спросили Макара; “Не препятствую, – говорит, – и дочь препоручаю ей”, а сам-то Макар отписался в Астраханскую губернию. Тут мы с ним уж расстались, знать, на веки вечные, и ни одной-то весточки больше не слыхивала об нем; а этому вот уже минуло 47 лет.

На подводах нас доставили по местам, я возвратилась в Березовский отряд, где и нашла Ивана Ивановича в добром здоровье и не женатым. Стали мы с ним снова жить, и прожили лет с 25. Господь дал нам сына Андрея, с которым я и живу теперь, а двух дочерей “хивинок” [одну она по третьему году привела из Хивы с собой, а другой была беременна при возвращении оттуда] окрестили да выдали замуж.

Вот, мой родной! как все это было и почему я в народе все еще слыву за ”хивинку”.

– Много же тебе, Акулина Григорьевна, привелось испытать в жизни и много горя на твою долю выпало, но рука Всевышнего везде охраняла и спасала тебя, – вырвалось у меня невольно.

– Благодарение Создателю! благословляю Господа, что сподобил многое перенести и испытать; теперь об одном только еще остается молить Милосердого.

– О чем же ты хочешь Его просить?

– О христианской кончине живота моего!.. – и старушка набожно взглянула в передний угол на иконы.